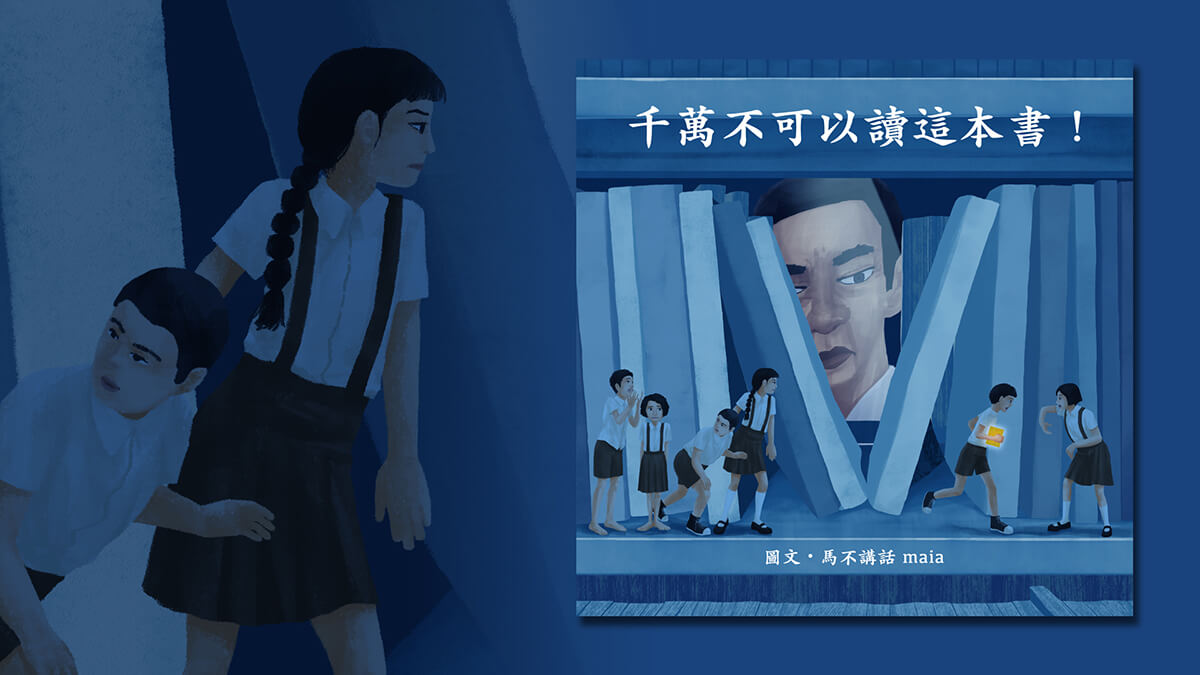

《千萬不可以讀這本書!》講述一群小學生不顧恐怖傳言,偷偷帶走了禁書,最後發現那其實是一本舞譜(記錄舞蹈動作的書)並盡情享受舞動身體的樂趣和自由的故事。

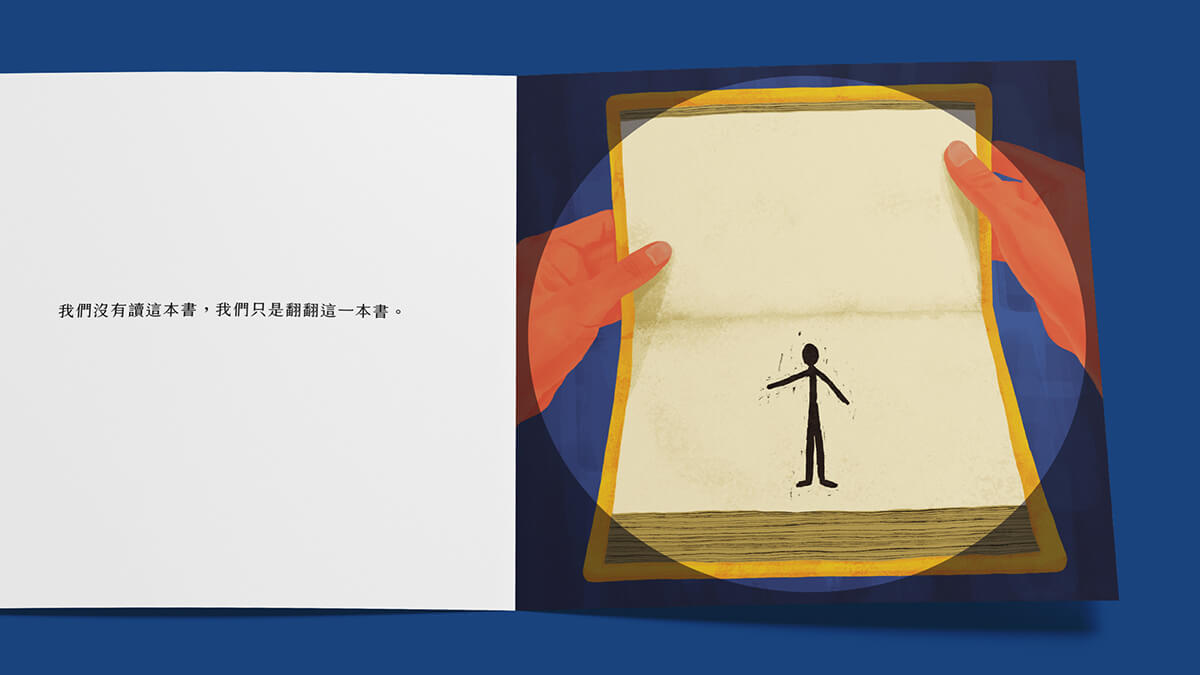

書名所稱的「不可以讀」,除了是因為「被禁止讀」之外,也因為這是一本「沒辦法用讀的」書——它需要人們用身體去舞蹈,實踐其中的動作,才能真正體驗、感受這本書的內容。

✿ 關於「被禁止讀」

這次以「禁書」作為創作主題,在書的前半部想要呈現「各式各樣關於禁書的傳言」。

無論是過去被禁的書,還是現在被禁的書,在我們知道是什麼內容被禁止的狀況之下,有時候會有一種「這個有什麼好禁?」的感覺;或者,隱約猜得到是什麼觸動了審查者的神經,卻也產生一種禁制者太過敏感的想法。不過,這些心情都是在我們「知道被禁止的書是什麼內容」的情況下。

如果今天有一本書真的被查禁,或者一部電影、一首歌曲、一款遊戲、一支舞作真的被查禁,在它們發表之前,我們就沒有機會知道它是什麼內容,只能從傳言去接觸它、想像它——

「喔聽說有一本書被禁了。」

「好像說那本書很毒。」

「聽說它的內容很糜爛,會毀壞人民的心智,所以被禁了。」

這時候,對於那本書的想像空間反而好像變得很大,讓人忍不住好奇:那本書的內容,真有強烈到這麼罪孽深重的境地嗎?或者,假使我們沒有那麼信任掌權者,對於這個禁令容易產生懷疑,反而對於禁制者的信心再次下降。

在繪本的前半部,便想要呈現禁書在不同眼光之下的許多面貌,包含一般民眾的眼光、偷偷違背禁令讀了書的人的眼光,還有握有權力、發布禁令的人的眼光。

在不同角度之下,同樣的一本書可能對於某一群人來說有療癒的效果,但是對另一群人而言卻會造成致命的打擊;普羅大眾認為輕鬆娛樂的小說,在審查者的眼中,就覺得它裡面有「不合適」的思想、情感或關係。

既有正面,也有負面,各式各樣的傳言飛來飛去,其中也包括取人性命的恐嚇威脅。在這樣的狀況之下,主角們仍然想要知道書的內容,所以同心協力偷偷帶走了一本禁書,即使他們不確定這麼做到底值不值得(畢竟他們還不知道書的內容),但是他們很好奇、想要「知道」。

✿ 關於「沒辦法讀」

在繪本的後半部,他們打開了禁書,發現那是一本舞譜,也就是「記錄舞蹈動作」的書。

起初在擬大綱的階段,雖然覺得這本禁書在最後要被打開,但是「書打開來要是什麼內容」,原本還有另外兩個版本在考慮。

第一種版本是打開來發現裡面一片空白,因為內容已經被有權力的人查禁、刪除,藉由這個設定,想要連結到透過「開天窗」來抗議新聞審查的報章媒體。

第二種版本是打開來是一本樂譜,裡面收錄一首禁歌的旋律。所以這個版本也是「沒辦法讀」的書,主角們要用唱的,在結局唱出裡面那一首被禁的歌。

後來偶然在網路上看到貼文,才知道世界上有「舞譜」的存在,接著就在樂譜和舞譜之間擺盪猶豫。兩種版本各有一些彼此沒有的好處。

若是選擇樂譜,主角們在小房間裡面唱歌,他們的歌聲可以傳出這個空間,被城市裡的其他人聽到,這麼一來,有一種「書的思想」透過歌聲傳遞給人群、和人群共享的感覺。此外,歌曲有一種「連結情感」的印象,在社運場合也常有音樂的存在。

舞譜的版本亦有兩個好處。第一個好處是「身體自由」。相對於繪本前半段在談的禁書,感覺比較偏向「思想的自由」,如果能把舞譜放進來,就可以把身體拉進來,在故事裡同時觸及「身體的自由」。把「思想自由」和「身體自由」並列呈現,有點類似對仗,感覺好像還不錯。另一個好處是,主角要用身體去跳舞,用身體去做這件事情,有一種人們身體力行,變成一個「行動者」的感覺。

一開始主要是這幾點在考慮,但還沒有下定決心。後來看了林巧棠的書《假如我是一隻海燕:從日治到解嚴,臺灣現代舞的故事》,講述 20 世紀現代舞在臺灣的發展,尤其著眼舞蹈家蔡瑞月的生命史。書裡提到「現代舞」在歷史上的意義,發現很有意思。

《假如我是一隻海燕》指出,現代舞本來就是具有反叛跟解放意味的舞種,因為現代舞在服裝、動作和題材上,突破了古典芭蕾長久以來的限制與傳統。還有,在國家之下、社會之下、傳統之下,身體一般被期待用來勞動、打仗、生育,而不是用來跳舞。如果今天身體脫離這些功能,可以透過舞蹈來表達個人的情感與想法,作者認為也是實現身體自由的一種可能方式。

我覺得很有趣!再加上一般可能比較常聽到關於禁書、禁歌的事情,關於白色恐怖時期的禁舞面向,相對來說比較不熟悉,所以最後決定選擇舞譜的版本。

以上是《千萬不可以讀這本書!》故事發想的歷程。關於參加國家人權博物館第四屆「畫話:人權教育繪本徵選計畫」工作坊的記錄與創作歷程隨筆,請見下方 IG 貼文。